この記事では、「ゲーム業界はやめとけと言われる理由」について解説します。

結論から言うと、以下になります。

- 過去の超過酷労働の現場

- 人手不足

- 厳しい期限とバグの対応

- 年収が良くない

ただし、近年の働き方改革の影響もあり、「やめとけ」と言われるような環境ではありません。

「ゲーム業界=ブラック」というのは、もはや過去の話です。

たとえば、2019年時点での平均残業時間は45.3時間でしたが、2024年には24.4時間まで短縮されています。

もちろん、ゲームのリリース前は、きつい状況になることも多いでしょう。

それは他業界でもよくある話。

ゲーム業界だけが特別に過酷というわけではありません。

むしろ、ゲームが好きな人にとっては、やりがいを感じられる仕事です。

本記事では、そんなゲーム業界の「やめとけ」と言われる理由と、実際の働き方や現状について詳しく解説していきます。

就職・転職のミスマッチを防ぐためにも、読んでいただけると幸いです。

この記事でのゲーム業界は、ソーシャル系(スマホアプリ)です。内容は、自己体験と他者からのお話に基づいたものになります。

「ゲーム業界はやめとけ!」は正しいのか?

先述しましたが、「やめとけ」と言われるような環境ではありません。

どの業界にも当てはまることですが、会社によって内情は大きく異なります。

ホワイト企業もあれば、ブラック企業もありますよね。

なので、一概に言えません!

ただし「ゲーム業界あるある」とも言える共通の特徴は存在します。

ですので、この記事を読んでそれでも挑戦したいと思えるのでしたら、その道を進むべきだと思います。

ゲーム業界にデメリットしかないのであれば、誰も就職しないですからね。

きちんとしたメリットも存在しますし、人によってはオアシスです。

筆者個人の意見としましては、「ゲーム業界はやめとけ!」と言っている人は、今の働き方をあまり理解していないのではないかと感じます。

むしろ、将来を見据えて「ITに弱い業界はやめとけ!」と言いたいですね。

そして、何より「ゲームが好き・ゲームを作りたい」という人々にとっては、一度は飛び込む価値のあるフィールドです。

①UZUZ 新卒

大手を含む様々な優良企業を紹介してくれる転職支援サービス。ブラック企業を徹底排除。完全オーダーメイドで面接対策!

②キャリセン就活エージェント

利用後の内定獲得5.4倍の新卒向け就活支援サービス。これまでに6万人以上の学生が利用しています。Googleクチコミ★4.8。年間取引企業1,000社以上!

「ゲーム業界はやめとけ!」と言われてしまう4つの理由

「ゲーム業界はやめとけ」といわれる理由は、大きく4つに分かれると思います。

やめとけ!と言われる理由①:過去の超過酷労働の現場

ゲーム業界はやめとけと言われる理由1つめは、「過去の超過酷労働の現場」です。

ゲーム業界と聞くと、過酷な労働環境を想像する方も多いかもしれません。

しかし、それは過去の話!

近年の働き方改革の影響もあり、今現在は勤務時間がホワイト化してきています。

平均残業が月20時間以内の会社も珍しくありません。

もちろん、繁忙期にはどうしても残業が発生することもあります。

納期直前の修羅場のような状況がゼロとは言いません。

しかし、毎月80時間を超えるような極端な長時間労働は、今ではほとんど見られません。

過酷な労働を経験したのは、約7~10年前以上からゲーム業界にいた方々です。

- 家に帰れなかった

- 200日連続勤務だった

- トイレの時間まで監視されていた など

ゲーム業界で10年以上働いている人からは、上記のようなお話を聞くことがあります。

多少誇張されている可能性もありますが、「それだけ厳しい環境だった」ということです。

過去の業界のイメージから、「ゲーム業界は危ないからやめとけ!」という意見が出るのかもしれません。

やめとけ!と言われる理由②:人手不足

ゲーム業界はやめとけと言われる理由2つめは、「人手不足」です。

ゲーム業界では、常に求人が出ている印象がありますよね。

それは、慢性的に人手不足だからです。

とはいえ、単に「人が足りない」というだけではありません。

実力と経験のある人材が、圧倒的に不足しているという意味です。※人手不足になっている理由は、後ほど記載します。

その結果、限られたメンバーに業務量が増え、残業が増える傾向にあります。

最終的に、プライベートの時間が削られ、ワークライフバランスが崩壊という定番の流れに…。

会社による違いはありますが、「ゲーム業界は人手不足で忙しいからやめとけ!」と言われてしまうのかもしれません。

やめとけ!と言われる理由③:厳しい期限とバグの対応

ゲーム業界はやめとけと言われる理由3つめは、「厳しい期限とバグの対応」です。

「ゲーム開発は、厳しい期限の中で疲弊しながら、毎日のように深夜残業・徹夜が発生している。」

こういったイメージをもたれている方が、多いのではないでしょうか。

これも過去の話です。

現在では、かなり解消されております。

リリース日直前以外は、深夜残業・徹夜はあまりありません。

きちんとした現場の場合、残業なしのスケジュールが組まれています。

「なぜリリース日直前に深夜残業・徹夜が多発するのか?」その原因はバグの対応です。

- プランナー(企画を考える)

- デザイナー(企画をデザイン化)

- プログラマー(企画の内容・デザインを矛盾なく実装)

- デバッグ(バグチェック)

ゲーム開発の基本的な工程として、上記のサイクルでゲームが組み立てられています。

この中でも、プログラマー・プランナーはゲーム内部のバグ対応をします。

プランナーが「デバッグと言われるゲームのバグチェック」して、プログラマーが原因を直す。

このサイクルを永遠と繰り返します。

(デバッガーもいますが、リリース直前はプランナーが常時チェックしていることが多いです。)

これはプログラマー・プランナーが悪いというわけではなく、必ず予期せぬ事態が起きるからです。

期限ギリギリでバグの対応をすれば、深夜残業・徹夜がどうしても発生してしまいます。

ホワイト企業でも避けられません。

「ゲーム業界は、リリース前が超激務だからやめとけ!」と言われてしまうのかもしれません。

やめとけ!と言われる理由④:年収が良くない

ゲーム業界はやめとけと言われる理由4つめは、「年収が良くない」です。

「ゲーム業界は、激務で年収が低い。」

こういったイメージをもたれている方が、多いのではないでしょうか。

近年のゲームクリエーターの平均年収は、「560~580万円」と言われており、日本人の平均年収461万円よりも高い水準となっています。(引用:jogtag)

しかし、500万円を越えるのは、一定の年齢や役職についた人です。

また、平均年収を上げているのは、一部企業と職種にあるため、平均よりも少ない場合の方が多いでしょう。

そのため、ストレスやハードワークに対して、年収が良くないと感じる人も多いです。

有名な会社でも、新卒の年収は330万円程度のところもありますからね。

「ゲーム業界は、コスパが悪いからやめとけ!」と言われてしまうのかもしれません。

- 過去の超過酷労働の現場

- 人手不足

- 厳しい期限とバグの対応

- 給与が良くない

以上のように、世間的に業界のイメージが抜けきれてない部分もあるため「ゲーム業界はやめとけ!」と言われてしまうのかもしれませんね。

現在は、拒絶させるような業界でもないため、SNS等のインスタントな情報に惑わされないように注意しましょう。

チャンスを逃しますからね。

気になるなら、「企業の口コミサイト」「転職エージェント」を活用して調べてみるのがおすすめです。

①UZUZ 新卒

大手を含む様々な優良企業を紹介してくれる転職支援サービス。ブラック企業を徹底排除。完全オーダーメイドで面接対策!

②キャリセン就活エージェント

利用後の内定獲得5.4倍の新卒向け就活支援サービス。これまでに6万人以上の学生が利用しています。Googleクチコミ★4.8。年間取引企業1,000社以上!

ゲーム業界はほぼブラック企業だから「やめとけ!」と言われるのか?

ここまで「やめとけ」と言われる理由についてお伝えしてきましたが―――

「そもそも、ゲーム業界ってブラック企業が多いんじゃないの?」

そう感じた方もいるかもしれませんね。

その点についてもう少し詳しく解説していきます。

① ゲーム業界のブラック企業の比率は半分以下?

ゲーム業界のブラック企業の比率は、半分程度だと思います。

※本記事でいう、ブラックとホワイトの基準は【残業・給与・パワハラ・福利厚生・有給消化率】を指す。

ゲーム業界=ブラック業界の印象がありますが、そういった環境はかなり減少しています。

最近、やばいとウワサされていたゲーム会社出身の人とお話をしたのですが、逆に超ホワイト化していてビックリしました。

また、以前エージェントさんにお聞きした情報では、過去に炎上などしていた某企業なども、かなり改善しているようでした。

正直、ここ5年でめちゃくちゃ変わった!

ゲーム会社は、人の流出がすごい反面、変化も早いですね。

② ゲーム業界の残業量

ゲーム業界の残業量は、年々減少を辿っています。

残業自体が、世間的に問題視されているためです。

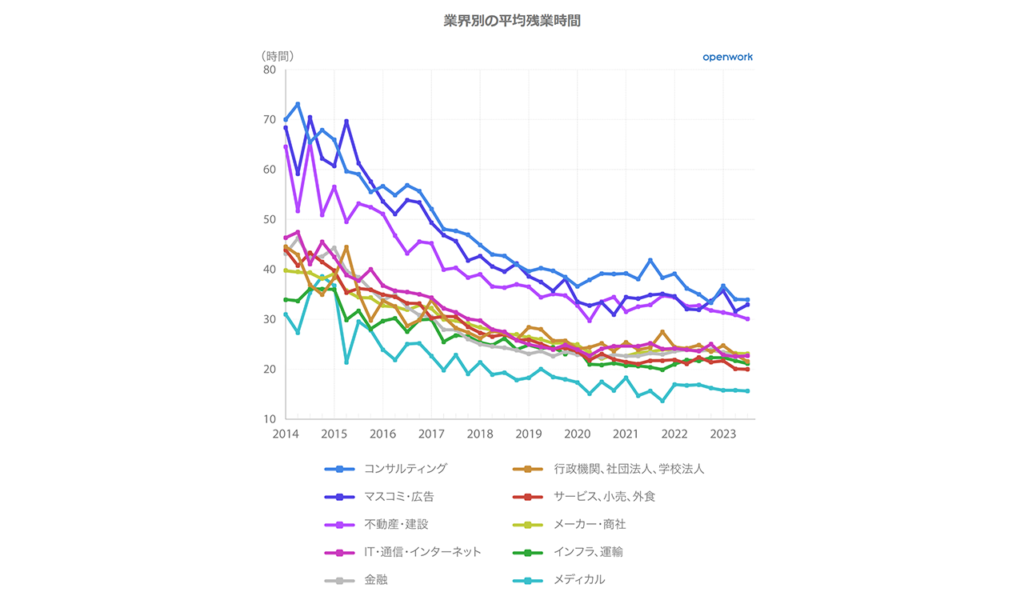

上図は、openworkの記事から、職種や業界別の残業時間についてピックアップしました。

2014年以降、残業時間が顕著に減少している傾向が確認できますね。

ゲーム業界は、「IT・通信・インターネット」に該当するため、23~24時間程度ということがわかります。

また、2018年のdodaの残業時間ランキングによると、ゲーム業界は平均45.3時間だったのですが、2024年のデータでは24.4時間になっています。

残業時間が、大幅にダウンしていうことがわかりますね。

働き方改革の影響やテレワークの浸透が、残業の減少の後押しをしているのです。

しかし、これはあくまでも平均で、職種によって大きく異なります。

残業0~20時間以内の会社も増えてきています。

月平均20~30時間が業界平均ではないでしょうか。

各種方面とのやりとりで、月平均30時間残業している印象。

繁忙期は、倍近い残業をしています。

まだ過酷な環境が多いかなと思います。

月平均10~50時間残業している印象。

仕様変更によって、一番負担が増えます。

リリース直前は、80時間を超えていて地獄のように見えます。

上記はあくまでも、働いている上で感じた肌感です。

会社による違いはあるので、面接で確認しておくのも良いでしょう。

残業は減ってはいますが、リリース前後はどの職種も月60~80時間の残業している会社は、まだまだあります。

③ ゲーム業界の給与

| 3年以下 | 3~6年 | 6~9年 | 12~15年 | |

|---|---|---|---|---|

| 平均年収 | 407.8万円 | 497.9万円 | 572.3万円 | 644万円 |

先述しましたが、ゲームクリエーターの平均年収は「560~580万円」で、日本人の平均年収461万円よりも高い水準となっています。(引用:jogtag)

しかし、この額に届くのは、6~9年ほど経験年数と実績が必要となります。(大卒の場合、28~31歳が該当)

新卒・未経験者は、手取り20万程度は覚悟しておくべきです。

- 未経験:年収240~360万

- 中堅:年収400~550万

- 役職者:年収550万以上

年収の目安は、上記のような印象です。会社規模によっては100~200万前後の差はでます。

ゲーム業界で給与を上げるには、実力をつけて転職するしか方法がありません。

同じ会社に在籍して昇給を狙うよりも、転職の方が給与を上げるチャンスがあります。

④ ゲーム業界のパワハラ・セクハラ事情

ゲーム業界のパワハラ・セクハラ事情ですが、筆者の知る範囲ではあまり聞きません。

ゲーム業界の人は、おとなしい柔和な方が多いためだと思います。

ただし、どの会社にも言えることですが、一部嫌な人は必ずいます。

以前勤めていた会社では、理不尽な嫌がらせをさけた経験はあります。

⑤ ゲーム業界の福利厚生

ゲーム業界の福利厚生は、会社によって大きく違います。

人手不足のため、どの会社も福利厚生で差をつけようと必死な印象です。

育休・子供手当・社員旅行等があるところもあれば、賞与が年2回の会社もあります。

賞与で注意してほしい点としては、業績賞与と求人に記載がある場合は、「賞与は無し」と考えた方が良いです。

被害者めっちゃ多いですから…。

また、月給が固定残業代を含むになっているケースも多い。

その場合、月給は「基本給+固定残業代」となっており、基本給が低い場合がある。

そうなると、賞与や残業代は、基本給をベースに算出されるため、必然的に低くなります。

このようなトリックがあるので要注意!

過去に1度でも支給した場合、賞与ありと求人広告に記載ができる仕組みになっております。業績賞与は要注意項目です。

⑥ ゲーム業界の有給休暇

有給休暇は、申請をすればとれます。

最近では、ダメ言われている人を見たことありません。

有給休暇消化の義務化が、要因だと思います。

- リリース前後

- 大型アップデート

- イベント開始前

- アルファ版・ベータ版などの締め日

ただし、上記のような繁忙期の場合は厳しいかもしれません。

以上が、ゲーム業界のブラック情報になります。

派閥なども少ないので、他の業界とあまり変わらないと思いますよ。

①UZUZ 新卒

大手を含む様々な優良企業を紹介してくれる転職支援サービス。ブラック企業を徹底排除。完全オーダーメイドで面接対策!

②キャリセン就活エージェント

利用後の内定獲得5.4倍の新卒向け就活支援サービス。これまでに6万人以上の学生が利用しています。Googleクチコミ★4.8。年間取引企業1,000社以上!

「ゲーム業界はやめとけ!」と言われるほど、人手不足になっている理由

先述しましたが、ゲーム業界では、実力のある経験者が足りていません。

作業員の人数はいるのですが、プロジェクトを引っ張る数が足りていない印象です。

理由①:実力者が循環されてしまい人手不足になる

スマホアプリ系のゲーム業界は、育成期間を踏まえた新卒・未経験者を採用するケースが多く見られます。

いわゆるポテンシャル採用。

本音を言えば、中途採用で即戦力を確保したいというのが現場の願いです。

しかし、なかなか人が集まらないのが現実で、結果的に若手の採用に頼らざるを得ない状況になっています。

なぜ実力者が少ないのかというと、採用してもすぐに転職してしまうからです。

早いと入社から3ヵ月〜1年ほどで転職してしまいます。

これは、実力のある人ほど「自分がしっかり経験を積める現場」を求める傾向が強いためです。

※一概には言えませんが、自分が見た限りです。

しかし、経験を積むことができる現場かどうかは、入ってみないとわからないもの。

ですので、いざ就職してみても、学べる機会が少なければ将来に不安を感じて早期に退職してしまうことも少なくありません。

こうして、実力のある人材が業界内をグルグルと回っているのが、ゲーム業界の一面です。

もしくは、給与水準や職場環境の良さから、より待遇の良い業界などへ人材が流出しているのも現実。

もちろん、人手不足になる理由はこれだけではありません。

下記のようなケースもあります。

- 高度なスキルが求められすぎてメンタルを壊す。

- 長時間労働が嫌になる。

- 将来のキャリアに不安を感じた。

- 低賃金/待遇に不満を感じる。

- 人間関係に嫌気がさす

- 希望するプロジェクトの担当になれない。

退職率は高い

このような経緯があり、退職率は比較的高めです。

大半が3年以内に退職してしている印象。(これも筆者の肌感ですが…。)

入社から退職までの期間をざっくり分類すると、以下のようなイメージ。

- 半年~1年以内が1割

- 2年以内が4割

- 3年以内が3割

つまり、同じ会社に3年以上在籍している人は、全体の1〜2割程度ではないかと思えるほど、回転の早い業界です。

会社によっては、退職率が非常に少ないところもあります。

例えば、サイゲームズは、新卒の離職率が0%になったことがあり、話題となりました。

(ちなみに、日本全体の新卒3年以内の平均離職率は約30%です。)

この原因も一概には言えませんが、「昇給よりも転職の方が年収を上げるチャンスが大きいから」だと推測ができます。

理由②:育成制度について

スマホアプリ系のゲーム業界は、育成制度はあまり整っていません。

理由としては、大半がベンチャーのため、会社として若すぎるからです。

ベンチャー企業の場合、「社内の人間が若年層」「作業量が多い」ため、一から教えるといった文化はありません。

教えるよりも、実戦で覚える事が大半ですね。

とはいえ、「新人に無茶ぶりをする」「責任を押し付ける」といったことは基本的にありません。

わからないことがあれば、先輩・周りに聞けば教えてくれます。

そのため、必要になるのは受け身ではなく、業務を覚えようとする「主体性」です。

なお、求人広告に「育成制度あり」と書かれていた場合でも、

実際には外部セミナーに1~2回参加する程度の内容であることも珍しくありません。

未熟で若い社員が多い

育成制度が整っていないこともあり、受動的な人が育ちにくいのがスマホアプリ系ゲーム業界の特徴です。

その結果、業界歴が長くても「期日は守れない・言われた事しかできない・無責任など」、言い方が悪くなってしまいますが「未熟な人」が多い印象です。

「1~3割の仕事ができる人・7~9割が未熟」が現場の実状だと思います。

これはつまり、主体性のある人が1~3割、受動的な人が7~9割とも言い換える事ができます。

だからこそ、主体的に動いて成長する方は、重宝されるのがこの業界。

受動的な方が多い上に育成制度が整っていないため、「人はいるのに人手不足」というスパイラルに陥っているのが実情です。

「ゲーム業界はやめとけ?」人と環境について解説

①:独特な人が多い

ゲーム業界で働く方は、ほとんどがゲーム好きです。

日常会話の大半がゲーム・アニメ・声優の話題になります。

独特な方・マニアックな方が多いです。

たとえば──

- 人生の大半をゲームに捧げているような方

- 月に数十万単位で課金している方

- 最小限しかコミュニケーションを取らない方

良くも悪くも、価値観の幅が非常に広いのがゲーム業界の特徴です。

ただし、「このタイプの人たちと一緒に仕事をするのがしんどい…」と感じる方には、ゲーム業界はあまりオススメできません。

また、全体的にかなりルーズな人が多いかなと思います。

- 朝は遅い

- 遅刻多い

- 謎の体調不良で突然休む

といったことも、現場ではよく見られます。

遅刻する原因としては、ルーズ+残業が原因の可能性があります。

残業の多い方は、残業時間を減らすために、出社を後ろ倒しにしている印象です。

②:環境に関して

ゲームをしていても全く怒られません笑

ゲームに触れていると、そこから話がふくらみます。

さらに、現場では最新のソフトやツールに触れられる機会も多いです。

というのも、ゲーム開発には効率的な作業環境と円滑なコミュニケーションが欠かせません。

そのため、常により良い制作環境を目指して、新しいツールの導入が積極的に行われています。

ゲーム業界のデメリット5選

①:理想との乖離がすごい

「ゲームを楽しむこと」と「ゲームを開発すること」は、まったくの別物です。

ゲームが大好きな人でも、実際に開発現場に入ると「思っていたよりずっと厳しい…」と感じることは珍しくありません。

たとえば、デバッグ作業は終わりが見えないし―――、どれだけ時間をかけても解決できないバグにぶつかることもあります。

また、長い時間をかけて作り上げた企画やデザインが、ある日突然白紙に戻されることも日常茶飯事。

「今までの作業って何だったんだろう…」と、虚しさを感じる瞬間もしょっちゅう。

ゲーム開発は、粘り強さや執念が求められる世界です。

華やかなイメージとは裏腹に、開発の裏側では地道で苦しい作業が続くのが現実です。

正直なところ、「楽しくゲーム開発できている」と感じられるのは、業績が良く、オリジナルタイトルを自由に作れる環境があるときくらいかもしれません。

②:リリース前のハードワーク

リリース前のハードワークは、正直きついです。

この時期には、残されたバグの修正や最終調整が一気に集中するため、長時間労働が常態化しやすくなります。

たとえば、一日中デバッグ作業に追われたり、リリース後のイベント準備に追われたりと―――。

とにかくタスクの密度が高く、余裕のない日々が続きます。

深夜までの残業や休日出勤が発生することも珍しくありません。

「あれだけ全員で頑張ったのに、リリース後に致命的なバグや緊急メンテが発生してしまう」という現実よ―――。

③:ユーザーからの批判がえぐい

ゲーム業界では、ユーザーからの批判がとても厳しい。

何かあればクソゲー呼ばわりされますからね。

特にSNS上での意見はダイレクトで、辛辣なものも多く、メンタルが弱い人にとってはかなり堪えるでしょう。

特に、自分が担当した部分に対しての批判はつらい…。

けど受け入れないと、ゲームも自分も成長できない…。

CS(カスタマーサポート)とかは、過激な批判内容で退職してしまう人も多いです。

④:不安定な経営

ゲーム開発は、非常にリスキーな事業です。

どんなに時間とお金をかけて開発しても、そのゲームが売れるかどうかはリリースしてみないとわかりません。

成功すればとんでもんない収益をもたらしますが、失敗したときのダメージもヤバイ。

特に中小の開発会社にとって、致命的な打撃となることがあります。

売上が期待を下回れば、あっという間に資金繰りが悪化し、経営が不安定に陥るケースも少なくありません。

倒産にまで至るリスクもある――。

⑤:時間外の拘束

ゲームがリリースされた後、開発者はプライベートの時間にもゲームをプレイする必要がでてきます。

特に、義務ではないのですが、ゲームの改善点を見つけるためには、実際にプレイすることが不可欠だからです。

仕事とプライベートの境界線が曖昧になるのが嫌ならば、デメリットに感じるでしょう。

ゲーム業界のメリット6選

内情をお話しすると、悪い環境に見えてしまいますね。もちろんメリットもたくさんあります!

①:超絶自由な環境

進捗さえ守れば基本は自由です。服装も自由です。

人によってはオアシスに感じるかもしれません。

ゲーム業界から他の業界に転職しても、出戻りしてくる人もいます。

束縛されることが嫌いな方は、この環境が最大のメリットに感じるのかもしれません。

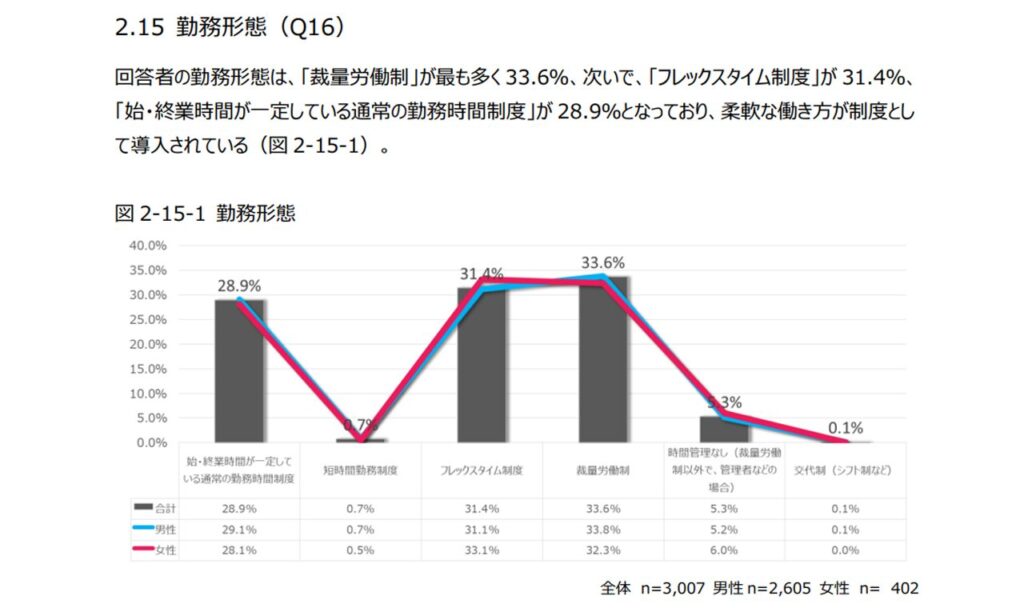

フレックスタイム制度

フレックスタイム制度・裁量労働制を採用している会社が、かなり多いです。

全体の28.9%の会社が、始・終業が固定された勤務体系となっています。

つまり、7割近くは自由度の高い勤務スタイルです。

そのため、ライフスタイルに合わせた時間に出社ができ、朝が遅いため通勤ラッシュにも巻き込まれません。

朝8時に出社される方もいれば、13時頃の方もいます。

リモートワーク

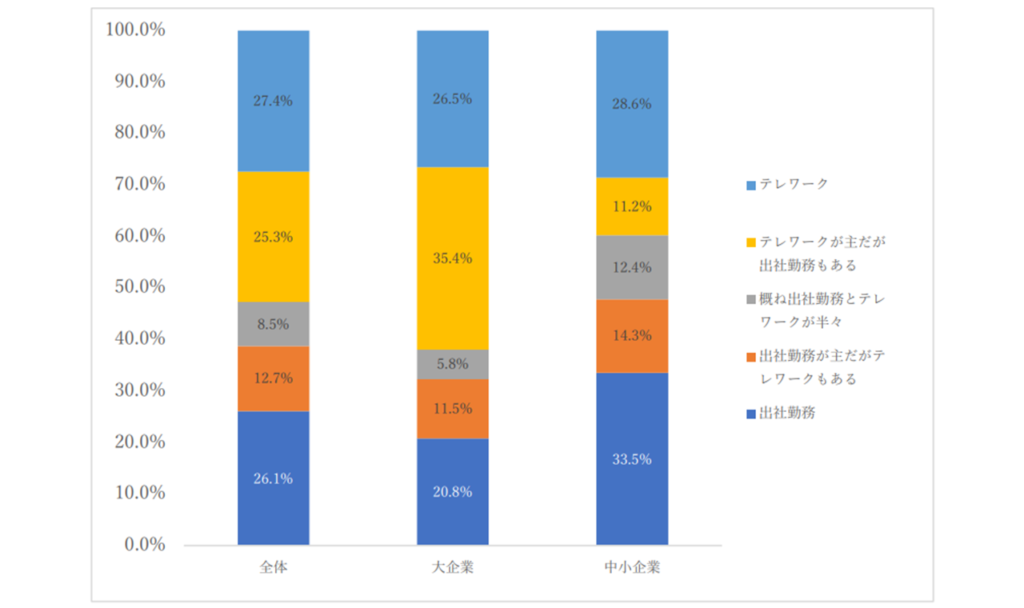

最近では、リモートワークの会社も増加傾向。

プロジェクトの機密保持のため難しい点もありますが、浸透してきています。

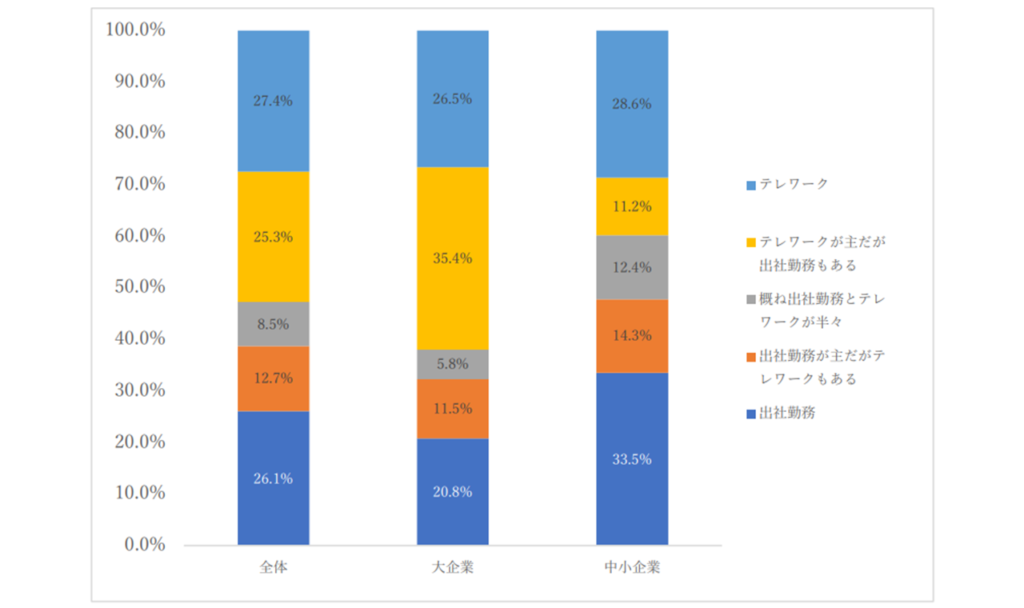

73.9%の会社が、何らかの形でテレワークを含む勤務状況とのこと。(引用:一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会)

エージェントにお願いすれば、リモートワークOKの求人を紹介してくれます。

欠勤・遅刻に甘い

こんなこと言ったらあれですが、遅刻しそうならば、「所要のため…」とか「遅延で…」で大丈夫です。

「体調不良により、遅刻orお休みいたします。」

↑これは頻繁に見かけます。

ただ誰も怒りません。めちゃくちゃ甘いです。

※ここに甘えるとダメ人間になります

仕事中で席を立ってコンビニに行ったり、散歩しても何も言われません。

進捗さえ守れば基本的にすべてOKです。

②:ゲームが自由にできる

「何のゲームしてるの~?」「面白い?どんな感じ?」

ゲームをしていると、上記のような会話は日常茶飯事です。

それくらい、みなさんゲームが大好きです!

「なんで、仕事中にゲームしてるの?」っと怒る上司もいません。

実際のところ、他社さんのゲームを調査にすることは普通ですからね。市場調査といった理由です。

ただ、進捗が遅れていたり、長時間騒げば怒られます。

ゲーム好きにはオススメの環境ですね。

③:最新のツール・エンタメに触れる事ができる

先ほども触れましたが、ゲーム業界では最新の進行管理ツールや開発ツールを使って業務を行うことができます。

最初は慣れないかもしれませんが、いずれめちゃくちゃ役に立ちます。

ITスキルに強くなることで、将来的に他業界へ転職する際にも武器になるのは間違いありません。

また、ゲーム開発は総合エンタメです。

ユーザーファーストの視点で開発力がつくため、実力がめちゃくちゃつきます。

実際、ゲーム業界から他の業界に転職した方は、「突飛なアイディアがだせる点」「ユーザーファーストで考えられる点」を企業側に重宝されておりました。

④:趣味が合う人と巡り合える

自分と同じ趣味を持つ仲間と出会える確率が非常に高いのも、ゲーム業界の魅力のひとつです。

「語りたいからランチ行こう!」

「今度イベントも一緒に行こうよ!」

上記のような会話もあります。

基本的には、良い人ばかりですので、ゆる~く楽しいですよ。

逆に新しい価値観を見つける事もできます。

自分が知らなかった文化・ジャンルを教えてもらえます。

また、業界内にはトレンドに敏感な人が多いため、最新の情報がチャットなどで飛び交う環境なのも嬉しいポイント。

⑤:経歴が充実する

スマホのゲーム業界の場合は、リリースのサイクルが早いです。

3年も在籍すれば、プロジェクトの2~3本は携わることができます。

これが転職の時に非常に役立ちます。

『○○といったゲームタイトルに携わりました』という経歴だけで、書面が埋まります。

⑥:リリースした時の感動とユーザーさんの反応

携わったゲームがリリースした時は感動します。

我が子が旅立つ感覚ですかね。

スマホアプリのユーザー数は非常に多いので、何万もの人に触ってもらえることは最大のメリットです。

レビューに、自分が担当した点について良い評価があると非常にうれしいです。

毎日、レビューやランキングを見てしまいます。

ゲーム業界に長期でいられる方の大半は、リリースの感動があるからかもしれません。それまでの苦労が報われます。

以上がゲーム業界で働くメリットです。

多すぎるので割愛しますが、他にもたくさんありますよ。

やめとけ?ゲーム業界に向いていない人の特徴

①:ゲームが好きじゃない人

「ゲームが好きじゃない人が向いてないのは当たり前でしょ」と思うかもしれませんが、実はここに意外な落とし穴があります。

たとえば、「マンガやアニメは好きだけど、ゲームはあまり興味がない」という人がゲーム業界にいることも珍しくありません。

もちろん悪いことではありませんが、ゲーム開発では自分の好きなジャンル以外も担当することになります。

もし、自分が興味のないジャンルのプロジェクトに配属された場合、情熱を持って取り組むのが難しくなるんですよ。

また、ゲーム業界に興味を持つきっかけが特定のゲームにあったとしても、それが必ずしも「ゲーム全般が好き」ということにはつながらないんですよ。

つまり、好きなゲームが好きなだけで、ゲーム全般が好きではないケースです。

これが、よくあるミスマッチの原因です。

②:コミュニケーションが嫌いな人

コミュニケーションが苦手な人は、ゲーム業界は厳しいかもしれません。

ゲーム開発は、チームワークが超重要。

プロジェクトの各段階で、様々なメンバーとのコミュニケーションは必須です。

開発中には頻繁にチーム内外との意見交換が発生するため、これが苦手だとつらくなるかもしれません。

③:長時間労働に耐えられない人

長時間労働が苦手な人にとっては、ゲーム業界はやや厳しいかもしれません。

先にも述べましたが、、リリース前後はどうしても忙しくなり、長時間労働が当たり前のようになります。

たとえば、リリースが年末にずれ込めば、年末年始の休暇がなくなることも(これは筆者の実体験です)。

全体的に平均残業時間は減ってきてはいるものの、ハードな時期を乗り切るだけの体力や覚悟がないと、厳しさを感じやすい業界です。

④:メンタルが弱い人

ゲーム業界では、メンタルの強さが必須です。

締め切りのプレッシャー、長時間労働、ユーザーからの批判、上層部からの嫌味など、精神的にタフさが求められる場面が多くあります。

特に、人間関係に問題が起きやすいです。

どのゲーム会社にも独特な人が数名おり、コミュニケーションでめちゃくちゃストレスを感じることがあります。

減少傾向にはあるが、パワハラ気味だったり、異様なほど仕様に対して突っかかってくる人だったり…。

正直、メンタルが強くて損することはない業界です。

ゲーム業界に向いている人の特徴

①:ゲームが好きで夢がある人

ゲームが好きで熱意を持って取り組める人にとって、ゲーム業界はとても魅力的な場所です。

ゲームへの理解や夢があるほど、ユーザーの心に響く作品を作る力にもつながりますからね。

②:ユーザー視点になれる人

ユーザー視点になれる人は、ゲーム業界で強いです。

開発には技術だけでなく、プレイヤーが何を求めているか、どう楽しむかを理解する力が必要です。

「どうすれば満足度が上がるか」を常に考えることが、良いゲームづくりにつながりますからね。

“人を楽しませたい”という気持ちこそが、新しいアイデアや提案の原動力になるんです。

③:細部への注意を払える人

ゲーム開発は、細かい部分にまで気を配る必要があります。

細部に注意を払える人はバグやミスにも気づきやすく、現場で重宝されます。

小さなミスが大きな問題や炎上につながることもあるため、「細部に神は宿る」という意識はとても重要!

④:最新のトレンドを追える人

ゲーム業界は常に進化しており、新しい技術やプラットフォームが次々とリリースされます。

最新情報にアンテナを張ることで、企画やデザインに活かせる発想や知見が得られるんですよ。

たとえば、ヒット作の分析や新プラットフォームの理解は、次の新しい体験を生み出す大きなヒントになります。

⑤:オリジナルのゲームを作りたい人

ゲーム業界を目指す人には、オリジナルのゲームを作りたい願望のある人は多いでしょう。

その夢を実現するには、自ら積極的に動き、成果を出していく姿勢が求められます。

そのため、ディフェンシブな態度では、プロジェクトのリーダーやキーメンバーに選ばれにくいのが現実です。

また、オリジナル作品を目指すなら、売上実績のあるパブリッシャーを狙うのも一つの戦略。

安定した基盤とリソースがあれば、自分のアイデアを形にするチャンスも広がりますからね。

①UZUZ 新卒

大手を含む様々な優良企業を紹介してくれる転職支援サービス。ブラック企業を徹底排除。完全オーダーメイドで面接対策!

②キャリセン就活エージェント

利用後の内定獲得5.4倍の新卒向け就活支援サービス。これまでに6万人以上の学生が利用しています。Googleクチコミ★4.8。年間取引企業1,000社以上!

絶対やめとけ!ブラックなゲーム会社の特徴

①:未経験求人歓迎の求人が長期間でている

未経験求人が長期間でている企業は、ブラックの可能性が高いです。

「未経験=誰でも良い」という意味で、捨て駒にしている可能性があります。

また、離職率が高く、待遇が悪いから中途も寄り付いていない可能性もある。

②:アットホームを強調

アットホームを強調している企業も、ブラックの可能性が高い。

アットホーム=公私混同されることも多く、自費負担のイベントが多くなることもあります。

③:週休二日制

週休二日制は、完全週休二日制とは違います。

土日祝休暇ではない可能性があるので、要注意。

④:原則定時退社

原則は建前であり、定時退社でないことが多い。

この言葉には、注意しましょう。

⑤:選考基準が簡単すぎる

明らかに面接数が少なかったり、当日に内定がでるような企業は要注意。

人手不足で、誰でも良いから入社させようとしています。

⑥:小規模パブリッシャー

小規模なパブリッシャーは、外部から孤立しており、古い体質の可能性が高い。

全ての企業はそうではないが、警戒して損はありません。

優良ゲーム企業を狙うならエージェントがおすすめ

行動するだけならノーリスク

ゲーム業界に少しでも興味があるなら、まずは一歩踏み出してみることをおすすめします。

「やってみたい」と思っているのに行動しないのは、大きな機会損失です。

迷っているなら、まずは転職エージェントや転職サイトに登録して情報を集めることから始めてみましょう。

登録って、正直ちょっと面倒くさいですよね。

でも、面倒に感じるその瞬間こそ、動き出すチャンスです。

転職エージェントは、ゲーム会社とのパイプラインがあります。

例えば、エージェントが企業の採用担当との関係性が深いケースもあるんですよ。

「どんな受け答えが好印象を与えるか」や「ブラック企業の見分け方」など、現場のリアルな情報を教えてもらえるのが強みです。

「まずは話だけでも聞いてみようかな」くらいの気持ちでOKです。

もしエージェントは気が重いな…と感じる方は、転職サイトに登録して気になる求人をチェックするだけでも立派な第一歩です。

スキマ時間に求人を眺めたり、気になる案件をストックしたり、自分に合ったチャンスを見逃さない準備ができますよ。

①UZUZ 新卒

大手を含む様々な優良企業を紹介してくれる転職支援サービス。ブラック企業を徹底排除。完全オーダーメイドで面接対策!

②キャリセン就活エージェント

利用後の内定獲得5.4倍の新卒向け就活支援サービス。これまでに6万人以上の学生が利用しています。Googleクチコミ★4.8。年間取引企業1,000社以上!

本記事のまとめ|「ゲーム業界はやめとけ!」と言われるほど悪くないです。

- ゲーム業界はやめとけと言われるのは、過去の超過酷労働の現場が原因。

- 近年は、改善の道をたどっている。

- ブラック企業は半数以下に減少している印象。

- 給与は、日本人の平均年収より高い傾向にある。

- 年収を上げるには転職することが手っ取り早い。

- かなり自由な環境。

- 他業界と比較すると束縛感が少ない。

- 業務を期限内に終わらせておけば、基本は自由に近い。

ゲーム業界は、ゲーム好きならばオススメできる業界です。

ただし、企業によって働きやすさも大違いです。

未経験の場合は「どこでもいいから!」くらいの勢いで、入社される方もたくさんいるでしょう。

最悪、それでも大丈夫です。

経験をつんだら、転職をすればいいだけですから。

ただし、健康第一で!

ゲーム業界は身体に負担のある環境のため、なるべく若いうちに経験しておくことを強くオススメします。

「ゲーム業界はやめとけ!」に関する質問まとめ

Q1:ゲーム会社の内情を知る方法はあるの?

口コミサイト(転職会議・openwork)を使用することをオススメします。

実際筆者も数回使用しました。

転職会議利用のちょいテク

転職会議で全てを確認するには、会員登録と自分が経験した会社の口コミが必要になります。

しかし、会社の口コミを投稿することは、正直ハードルが上がると思います。

ですので、まずこの下記の手法を試してみるとよいと思います。

▼手法1

登録のみする。

最初の2行の口コミのみで会社の判断する。

▼手法2

検索して「〇件の投稿が権利者の申し立てにより削除されています。」といった記載があるか確認する。

これは過度な口コミがあり、会社側から削除申請された投稿になります。

こういった会社は警戒が必要だと思います。

- ブラックな環境の暴露

- 会社と揉めた

- ただの悪質なもの

こういった内容の口コミが投稿された場合、会社側から削除される事が多いからです。

※転職会議の口コミは『無難な内容』or『暴露悪口』の2極化しています。

口コミの内容は正しいのか?

そもそも口コミの内容が正しいかは、実際に就職しないとわかりません。

ですので、前職の口コミを検証したのですが、それなりに当たっていました。

ゲーム業界に限ってはなのかもしれませんが、ブラック企業にはそれなりの暴露は書かれている印象ですね。

ただ口コミを記載している人が、どこの誰かはわからないです。高評価ばかりの場合、サクラかもしれません。

他人の意見を鵜呑みにしすぎず、あくまでも参考程度にするとよいと思います。

口コミサイトは、転職エージェント・サイトと併せて登録する事をオススメします。

Q2:ゲーム業界は将来性があるの?

ゲーム業界は、成長しています。

据え置きの家庭用ゲームだけではなく、スマホ、Steam、VR/AR分野、NFT、ゲーム配信、eスポーツにおいて大きな将来性があります。

そもそも、ゲーム開発で得られる経験や最新のスキルは、他の業界でも十分通用します。

Q3:仕事とプライベートのバランスが取れるの?

企業やプロジェクトによって異なりますが、基本バランスはとれます。

繁忙期の残業時間は、計り知れないですね。

もしもハードワークを心配しているのであれば、ゲーム関連事業に関わるのも一つの手です。

eスポーツやゲーム配信アプリなど、関わり方は様々ですよ。