この記事では、「ゲーム会社ってブラックだらけなのか?」について解説します。

結論から言うと、かなり減少傾向にあります。

これはわたしの実体験や他者からのお話に基づいたものなので、詳細なデータがあるわけではありません。

しかし、働き方改革のおかげで、かつての状況とは大きく異ってきています。

最近、やばいと言われていたゲーム会社の人たちとお話をしたのですが、逆に超ホワイト化していてビックリしました…。

ブラック労働だと人の流出が止められなくなるからでしょう。

また、定期的にエージェントに相談することもあるのですが、ホワイト化の傾向が強いようです。

炎上すれば売上にも関わりますからね。

この記事では、そのような情報を実体験を踏まえて―――

- ゲーム会社の労働環境について

- ゲーム会社でブラック企業を見抜く方法

上記を具体的な数値・体験談を交えて、わかりやすくまとめています。

ぜひ参考にしてみてください!

ゲーム会社のブラックは減少している

先述のとおり、ゲーム会社の労働環境はかなり改善傾向にあります。

実際、働きやすさに定評のあるホワイト企業も増えてきていて、「昔ほどブラックじゃないよね」と感じる人も多いです。

とはいえ、もちろんまだブラック寄りな会社も存在します。

でもこれはゲーム業界に限らず、どの業界にも言える話で、結局は会社ごとの方針や社風次第なんですよね。

特にゲーム業界は、昔の「激務・徹夜・休日返上」みたいなイメージが根強く残っているため、ブラックな印象を持たれやすいだけかもしれません。

実際は、かなりホワイト化が進んでるのが現状です。

ゲーム会社のブラック事情を体験談ベースで解説

では、様々な観点から、ゲーム会社の内情を解説していきます。

ゲーム会社のブラック事情①:ブラックとホワイト企業の比率

ゲーム会社のブラック企業の割合って、体感ですが半分以下だと思います。

※ちなみにこの記事での「ブラック or ホワイト」の基準は、【残業・給与・パワハラ・福利厚生・有給消化】のバランスをベースにしています。

イメージとしてはこんな感じ↓

- ホワイト:1割未満

- ブラック:3~4割

- 普通:5~6割

ごく一部にホワイト企業はあるけど、多くは「まぁ普通かな」っていう会社が多い印象です。

ただ最近は、会社側も優秀な人材の確保や定着を重視していて、働きやすい環境づくりに力を入れています。

福利厚生の強化や、労働時間の見直しなんかもその一つですね。

さらに、SNSの影響で「やばい会社」はすぐに噂になります。

その結果、企業も無視できなくなり、以前よりずっと改善されてきたんです。

実際、以前「やばい」と言われていた某ゲーム会社出身の方と話したら、「今はむしろ超ホワイトです」と言っててビックリしました。

エージェントさんからも「炎上してた会社が、いまはかなり改善してますよ」なんて話も聞きましたし―――。

ここ5年でほんとに大きく変わったなという印象です。

淘汰されたんですかね。

ゲーム会社のブラック事情②:残業時間について

ゲーム会社の残業時間、実は年々減ってきています。

残業自体が、世間的に問題視されているためです。

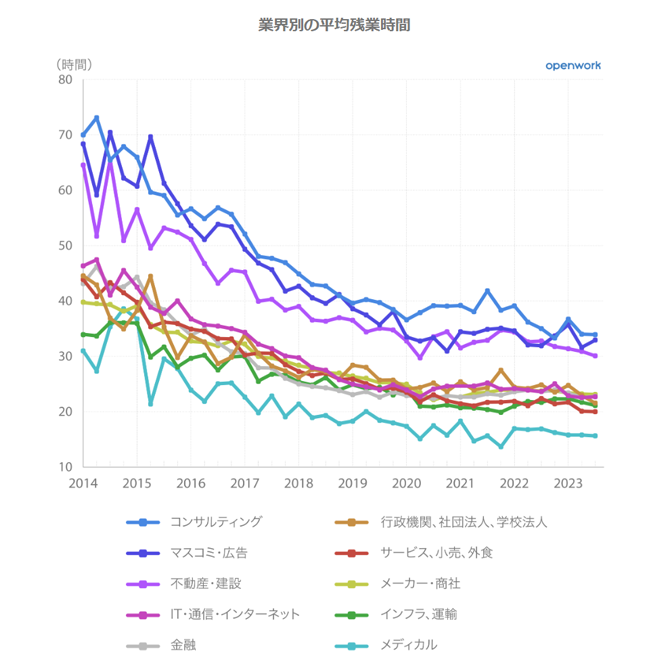

上図は、openworkの記事から、職種や業界別の残業時間についてピックアップしました。

2014年以降、残業時間が顕著に減少している傾向が確認できます。

ゲーム業界は、「IT・通信・インターネット」に該当するため、23~24時間程度ということがわかります。

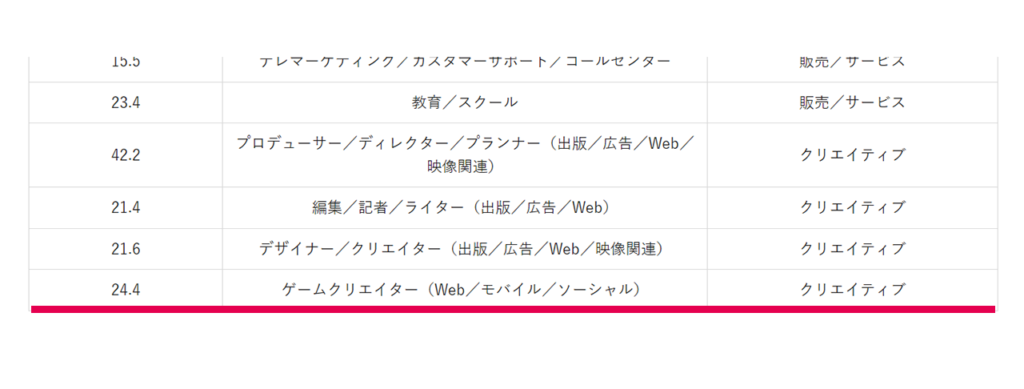

また、2018年のdodaの残業時間ランキングによると、ゲーム業界は平均45.3時間でしたが、2024年のデータでは24.4時間までダウン。

これは働き方改革やテレワークの浸透などが影響していて、業界としてもホワイト化が進んでいる証拠です。

とはいえ、これはあくまで“平均”の話。

職種によって差があるので、ざっくりと肌感でお伝えします。

最近は残業0〜20時間の会社も増えてきました。

平均的には月20〜30時間くらいが多い印象です。

チーム内外との調整が多いため、月30時間前後は普通。

繁忙期はその倍近くに跳ね上がることも…。

まだまだ過酷な職場もあり、月10〜50時間くらいと幅があります。

特に仕様変更が発生すると一気に残業増加。

リリース前なんて、月80時間オーバーの地獄モードに突入する現場も。

上記はあくまでも、働いている上で感じた肌感です。

ただし、最近は会社側も月10〜30時間以内に抑える目標を掲げるところが増えてきています。

22時以降の作業には、事前申請が必要なんてルールもあるほど。

繁忙期以外の残業量は少ない。

リリース前後や大型アップデートの際は、どの職種も月40〜80時間の残業をするでしょう。

繁忙期を乗り越えれば、残業時間が大幅に減るのでご安心ください。

慢性的な残業は、社員の健康やモチベーションを蝕んでしまい、結果的に退職者を増やしてしまいますからね。

しかし、これも会社によりけりです。

特に注意したいのが「見込み残業制度(40時間込みの給与)」です。

この場合、会社側は「40時間までは残業代出さないよ」ってスタンスなので、40時間ギリギリまで働かせようとする圧力がかかることも。

慢性的な残業が多いと訴えても、「見込み残業内だからこちらには非がない」と逃げられるケースもあるんです。

もしも、ゲーム会社を検討されている場合は、残業に対する考え方を面接で確認しておきましょう。

もし、「残業って聞いた瞬間に雰囲気が変わる…」なんてことがあれば、ちょっと注意かもしれません。

ゲーム会社のブラック事情③:休日出勤について

ゲーム会社って「休日出勤が当たり前」なイメージ、ありませんか?

でも、実際はそんなことないんです。

基本的に土日祝は休みですし、違法な休日出勤を強制されることもまずありません。

仮に休日に出勤することがあったとしても、代休はちゃんと取れる仕組みになっています。

これは「働き方改革」や「違法労働のリスク」を会社側がしっかり意識するようになったからですね。

最近は、生産性を重視して「しっかり休むこと」も重要視されています。

もちろん、繁忙期や締め切り前などは、休日に出勤しなきゃいけないタイミングもありますが、それはどの会社も同じ。

年末年始や夏季休暇も、プロジェクト次第ではありますが、普通に取得できる会社がほとんどです。

ちなみに筆者の体験談ですが、昔いた現場では売上がかなり厳しくて、年末年始フル出勤なんて経験もありました―――。

とはいえ、そういった会社は少数派なのでご安心を!

ゲーム会社のブラック事情④:勤怠について

ゲーム会社の勤怠は、かなりゆるめです。

実際、時間にルーズな人が多いからなのか(笑)、フレックスタイム制や裁量労働制を導入している会社がとても多いんですよね。

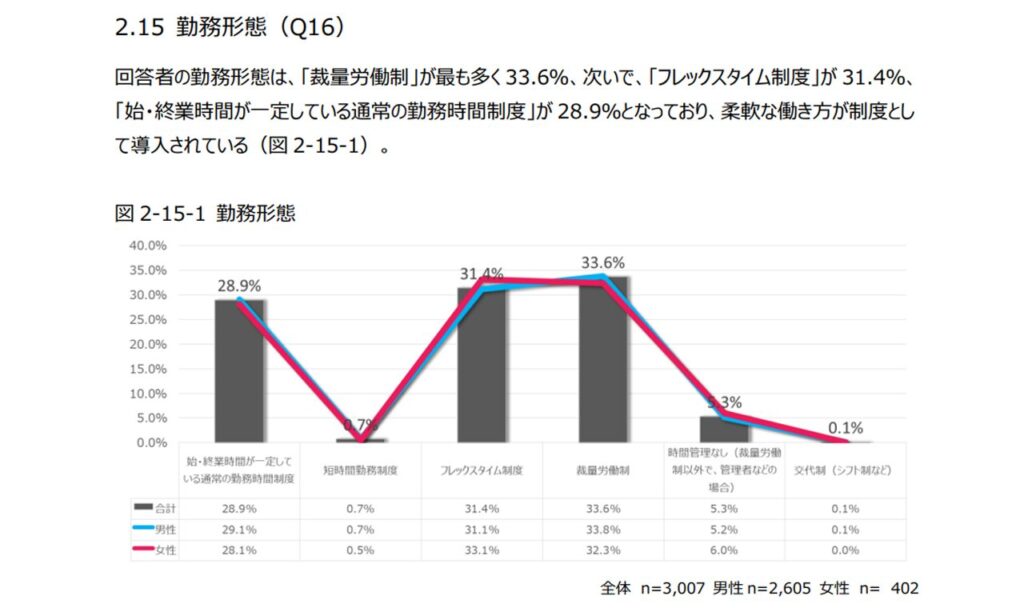

一般社団法人コンピュータエンタテインメント協会 の情報によると、始業・終業時間が固定されている会社は全体の約28.9%だけ。

つまり、7割以上が自由度の高い勤務スタイルということです。

出社時間がバラバラなのも日常茶飯事。

早朝から仕事してる人もいれば、お昼すぎにゆるっと出社する人も普通にいます。

朝が苦手な人にはありがたい環境ですし、通勤ラッシュを避けられるのも◎。

欠勤・遅刻・早退・離席に甘い

ぶっちゃけ、遅刻や体調不良による欠勤にめちゃくちゃ寛容な職場が多いです。

「本日体調不良のため、遅刻 or お休みします」みたいなチャット、日常的に流れてます。

「急用のため遅れます」でも、特に咎められないことがほとんど。

ゲーム会社にいるとこの文面めちゃくちゃ見ますからね。笑

勤怠報告が、勤怠のチャットに投稿するだけの会社も多いです。

逆にゆるすぎて、不安になります。

しかも、誰も怒りません。めちゃくちゃ甘いです。

そして離席も自由。

コンビニに行ったり、気分転換に散歩したり、フラッと消える人もチラホラ(笑)

ただし、大前提として仕事の納期を守ることが、絶対条件です。

自由だからこそ、自律できる人じゃないと厳しいかもですね。

ゲーム会社のブラック事情⑤:リモートワークについて

近年、リモートワークの会社もかなり増加傾向にあります。

プロジェクトの機密保持のため難しい点もありますが、浸透してきているんですよ。

おそらく、社員の定着率が上がることが要因の一つとなっています。

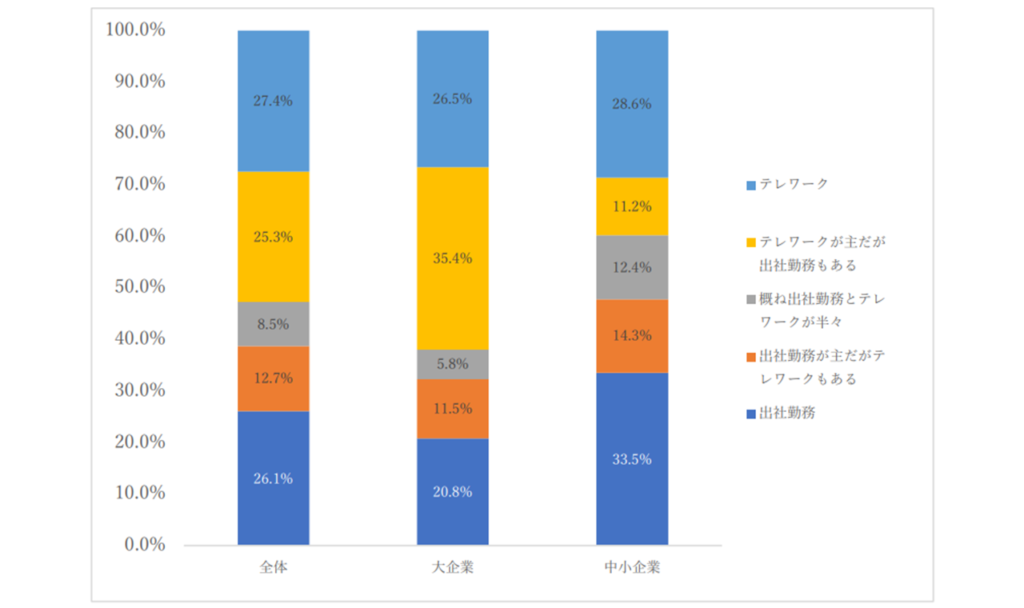

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会の情報によると、73.9%の会社が、何らかの形でリモートワークを含む勤務状況とのこと。

完全リモートではないにしろ、部分的なリモートができるだけでもかなり良いですよね。

エージェントにお願いすれば、リモートワークOKの求人を紹介してくれますよ。

ゲーム会社のブラック事情⑥:給与について

| 3年以下 | 3~6年 | 6~9年 | 12~15年 | |

|---|---|---|---|---|

| 平均年収 | 407.8万円 | 497.9万円 | 572.3万円 | 644万円 |

ゲームクリエーターの平均年収は「560~580万円」ほどで、日本人全体の平均年収(約461万円)より少し高めです。(引用:jogtag)

ただし、この水準に届くには6〜9年ほどの経験や実績が必要。

大卒なら28〜31歳くらいが目安です。

| 平均年収 | |

|---|---|

| CGデザイナー | 478万6,000円 |

| イラストレーター | 486万9,000円 |

| プロジェクトマネージャー | 733万6,000円 |

| プログラマー | 523万円 |

もちろん、会社の規模や役職、スキルによって年収はかなり変わります。

新卒・未経験者は、手取り20万程度は覚悟しておくべきです。

給与のレンジを区分すると以下のような印象になります。

- 未経験:年収240~360万

- 中堅:年収400~550万

- 役職者:年収550万以上

会社によっては、同じ職種でも100〜200万円くらい差が出ることも珍しくありません。

ゲーム業界で収入を伸ばしたいなら、スキルを積んでから転職するのが王道。

同じ会社でコツコツ昇給を狙うよりも、転職で年収がガツンと上がるケースが多いです。

ちなみに、残業で稼ごうとするのはおすすめしません。

年俸制や見込み残業込みの給与体系が多く、50時間以上の残業をしないと収入に反映されないことも。

体力的にもキツいので、長い目で見て、スキルアップ&キャリアアップを意識した方が◎です。

ゲーム会社のブラック事情⑦:パワハラ・セクハラについて

筆者の周囲では、最近パワハラやセクハラの話はほとんど聞かなくなりました。

5年以上前なら多少耳にすることもありましたが、今はほぼ消滅傾向にあります。

ゲーム会社って、おとなしい人や温厚なタイプが多くて、いわゆる“陰キャ”気質な人が集まりやすいので―――。

圧や根性論を強要するような人間関係は少なめなんです。

バブル世代の「体育会系上司」があまりいないのも、穏やかな理由のひとつかもしれません。

とはいえ、完全になくなったわけではありません。

実際に、筆者が以前いた会社では「社長に嫌われた人が、理不尽な扱いを受ける」なんてこともありましたし、何も仕事を振られず、間接的に退職を迫られるようなケースも…。

すべての会社が安全とは限りませんし、業界で有名な人ほど発言がちょっと危なっかしいこともあります。

なので、会社選びの際は、雰囲気や体質もしっかりチェックしておくと安心です。

ゲーム会社のブラック事情⑧:福利厚生について

ゲーム会社の福利厚生は、会社によってかなり差があります。

慢性的な人手不足の中、各社が人材獲得に力を入れているため、福利厚生での差別化が進んでいるんです。

たとえば、結婚・育児関連の手当や休暇が充実していたり、社内にカフェやマッサージルームがあるなんて会社も。

業績賞与は要注意

求人に「業績賞与あり」と書かれていても、必ずもらえるとは限りません。

過去に一度でも支給実績があれば、それだけで記載OKなので、実際は支給されないケースもあります。

「業績賞与は無いもの」として考えた方が良いです。

さらに、「賞与あり」と書いてあっても3万円だけ…なんてことも。

賞与に期待しすぎず、基本給ベースで判断するのが無難です。

ゲーム会社のブラック事情⑨:有給休暇について

納期さえ守っていれば、有給休暇は普通に取れます。

最近では「有給NG」と言われている人を見かけることもほぼありません。

働き方改革の流れで、有給取得の義務化が進んでいるからですね。

そのおかげで、休みを取りやすい雰囲気の職場が増えてきました。

このあたりからも、ゲーム業界は少しずつ働きやすい環境に変わってきていると感じます。

- リリース前後

- 大型アップデート

- イベント開始前

- アルファ版・ベータ版などの締め日

こういった繁忙期はさすがに有給は取りづらいです。

だからこそ、就職・転職を考えるなら、その会社の休暇制度や社風も事前にチェックしておくのが大事です。

ゲーム会社のブラック事情⑩:繁忙期について

ゲーム会社の繁忙期は、プロジェクトによってバラバラです。

同じ会社でも、関わるプロジェクトが違えば、働き方も大きく変わります。

とくにリリースの数週間前は、仕様漏れ・実装漏れの修正、バグ対応、デバッグなどのタスクが一気に押し寄せ、かなり忙しくなります。

場合によっては休日出勤が必要になることも。

運営フェーズでも油断できません。

売上に直結するイベント前後は、新機能の追加やバグ対応で、またバタバタします。

リリース前ほどの緊張感はないですが、一人あたりの負担は増えがちです。

特に忙しくなりやすいタイミングはこんな感じ

- アルファ版納期前

- ベータ版納期前

- リリースひと月前

- リリース後

- リリース後の反応をみて改修

- 大型アップデート

逆に、運営が安定してルーチンワークに入れば、だいぶラクになります。

もちろんポジションにもよりますが、残業の調整や代休はちゃんと取れるケースが多いので、その点は安心してOKです。

以上が、ゲーム業界におけるブラック・ホワイトの情報になります。

「もっと詳しく業界のリアルを知りたい!」という方は、転職エージェントに話を聞いてみるのがおすすめですよ。

①UZUZ 新卒

大手を含む様々な優良企業を紹介してくれる転職支援サービス。ブラック企業を徹底排除。完全オーダーメイドで面接対策!

②キャリセン就活エージェント

利用後の内定獲得5.4倍の新卒向け就活支援サービス。これまでに6万人以上の学生が利用しています。Googleクチコミ★4.8。年間取引企業1,000社以上!

ゲーム会社=ブラックと言われてしまう原因

ゲーム会社=ブラックと言われる原因は、大きく4つに分かれると思います。

ブラックと言われる原因①:過去の超ブラック労働の現場

ゲーム業界と聞くと、過酷な労働環境を想像する方も多いかもしれません。

しかし、それは過去の話!

近年の働き方改革の影響もあり、今現在は勤務時間がホワイト化してきています。

平均残業が月20時間以内の会社も珍しくありません。

もちろん、繁忙期にはどうしても残業が発生することもあります。

納期直前の修羅場のような状況がゼロとは言いません。

しかし、毎月80時間を超えるような極端な長時間労働は、今ではほとんど見られません。

過酷な労働を経験したのは、約7~10年前以上からゲーム業界にいた方々です。

- 家に帰れなかった

- 200日連続勤務だった

- トイレの時間まで監視されていた など

ゲーム業界で10年以上働いている人からは、上記のようなお話を聞くことがあります。

多少誇張されている可能性もありますが、「それだけ厳しい環境だった」ということです。

過去の業界のイメージから、「ゲーム業界はブラック」という意見が出るのかもしれません。

ブラックと言われる原因②:人手不足

ゲーム業界では、常に求人が出ている印象がありますよね。

それは、慢性的に人手不足だからです。

とはいえ、単に「人が足りない」というだけではありません。

実力と経験のある人材が、圧倒的に不足しているという意味です。※人手不足になっている理由は、後ほど記載します。

その結果、限られたメンバーに業務量が増え、残業が増える傾向にあります。

最終的に、プライベートの時間が削られ、ワークライフバランスが崩壊という定番の流れに…。

会社による違いはありますが、「ゲーム業界は人手不足でブラック」と言われてしまうのかもしれません。

ブラックと言われる原因③:厳しい期限とバグの対応

「ゲーム開発は、厳しい期限の中で疲弊しながら、毎日のように深夜残業・徹夜が発生している。」

こういったイメージをもたれている方が、多いのではないでしょうか。

これも過去の話です。

現在では、かなり解消されております。

リリース日直前以外は、深夜残業・徹夜はあまりありません。

きちんとした現場の場合、残業なしのスケジュールが組まれています。

「なぜリリース日直前に深夜残業・徹夜が多発するのか?」その原因はバグの対応です。

- プランナー(企画を考える)

- デザイナー(企画をデザイン化)

- プログラマー(企画の内容・デザインを矛盾なく実装)

- デバッグ(バグチェック)

ゲーム開発の基本的な工程として、上記のサイクルでゲームが組み立てられています。

この中でも、プログラマー・プランナーはゲーム内部のバグ対応をします。

プランナーが「デバッグと言われるゲームのバグチェック」して、プログラマーが原因を直す。

このサイクルを永遠と繰り返します。

(デバッガーもいますが、リリース直前はプランナーが常時チェックしていることが多いです。)

これはプログラマー・プランナーが悪いというわけではなく、必ず予期せぬ事態が起きるからです。

期限ギリギリでバグの対応をすれば、深夜残業・徹夜がどうしても発生してしまいます。

ホワイト企業でも避けられません。

「ゲーム業界は、リリース前が超激務だからブラック」と言われてしまうのかもしれません。

ブラックと言われる原因④:年収が良くない

「ゲーム業界は、激務で年収が低い。」

こういったイメージをもたれている方が、多いのではないでしょうか。

近年のゲームクリエーターの平均年収は、「560~580万円」と言われており、日本人の平均年収461万円よりも高い水準となっています。(引用:jogtag)

しかし、500万円を越えるのは、一定の年齢や役職についた人です。

また、平均年収を上げているのは、一部企業と職種にあるため、平均よりも少ない場合の方が多いでしょう。

そのため、ストレスやハードワークに対して、年収が良くないと感じる人も多いです。

有名な会社でも、新卒の年収は330万円程度のところもありますからね。

「ゲーム業界は、コスパが悪いからブラック」と言われてしまうのかもしれません。

- 過去の超過酷労働の現場

- 人手不足

- 厳しい期限とバグの対応

- 給与が良くない

以上のように、世間的に業界のイメージが抜けきれてない部分もあるため「ゲーム業界はやめとけ!」と言われてしまうのかもしれませんね。

現在は、拒絶させるような業界でもないため、SNS等のインスタントな情報に惑わされないように注意しましょう。

チャンスを逃しますからね。

【体験談】ゲーム業界に7年在籍した感想

ゲーム業界に7年ほど在籍していましたが、個人的には「悪い業界」だとは思っていません。

たしかにリリース前後はハードですが、ゲームを作る楽しさは大きい!

最新ツールに触れられる機会も多くて、スキルアップにもつながります。

特にスマホゲームは開発スパンが短いので、経歴がどんどん埋まっていくのもメリットですね。

ブラックかどうかは、正直プロジェクト次第。

同じ会社でも、定時退社できるチームもあれば、激務なチームもあったりします。

他業界と同じで、一概に言えないんですよね。

ただ、正直に言って、わたしが一番しんどいと感じたのは人間関係です。

ゲーム業界って個性的な人が多くて、それが良い方向に出ることもあれば、逆もまた然り…。

簡単に言えば、ヤバい行動や発言をする人ですね。

たとえば、

- 仕様が気に入らずブチギレる人。

- 人の手柄を平然と奪う人。

- 守秘義務を破る人。

- アプリのレビュー欄に会社の悪口を書く人。

- チャットをヤフコメ感覚で使う人。

- 他チームに八つ当たりする人。

…これ、全部リアルに見た光景です。

特にプログラマーやエンジニアには、ちょっとこじらせた人が多かった印象。

もちろん良い人もたくさんいましたが、摩擦は起きがちです。

それに、業界全体で女性が少ないせいか、女性への変なアプローチが目立つケースも…。

とはいえ、素敵な人も多くて、仕事を離れてゲームしたり食事に行く仲になることもありました。

もしゲーム業界に入りたいと思っているなら、できるだけ規模の大きな会社をおすすめします。

小規模企業だとプロジェクトに深く関われたり、裁量が大きかったりと良い面があるんですがリスクが大きい!

独自の文化やルールが強く、ブラックな体質の会社も多いんですよ。

わたしが以前いた小規模企業は、パワハラもあったし、独自の価値観を押しつけられて正直しんどかったです。

正直なところ、異常な発言も多かったです。

ゲーム業界を目指すなら、できる限りクリーンで環境の整った企業を選ぶのがベスト。

良い会社に入れれば、成長できるし、ゲーム開発もめちゃくちゃ楽しいですよ!

①UZUZ 新卒

大手を含む様々な優良企業を紹介してくれる転職支援サービス。ブラック企業を徹底排除。完全オーダーメイドで面接対策!

②キャリセン就活エージェント

利用後の内定獲得5.4倍の新卒向け就活支援サービス。これまでに6万人以上の学生が利用しています。Googleクチコミ★4.8。年間取引企業1,000社以上!

ゲーム業界でブラック会社を見抜く方法

ゲーム業界の労働環境はだいぶ良くなってきていますが、それでもブラック企業は確実に残ってます。

しかも、ブラック企業を求人・面接だけで見抜くのは非常に難しい。

これがやっかいなんですよね。

本当にその会社がやばいかどうかを知るには、実際に働いていた人のリアルな声が必要。

しかし、そんなチャンスは、滅多に得られないでしょう。

だからこそ今回は、筆者自身が使っている「ブラック企業の見抜き方」を紹介します。

自分はこれまでに100社近くの面接を受け、5社で働き、ゲーム業界歴は7年以上。

業界の役員・同僚・友人からの内部情報も多く、頭の中にはちょっとしたブラック企業リストもあります。

その体験を活かして、面接前・面接中で見抜けるポイントをまとめました。

ブラック企業を見抜く方法①:口コミサイトで判断

一番手軽に企業の内情を知る方法は、口コミサイトを見ることです。

口コミサイトとは、実際に働いた人がリアルな職場環境や待遇について書き込めるレビューサイト。

OpenWorkや転職会議が有名どころですね。

ネガティブな情報もわりと率直に書かれているので、かなり参考になります。

口コミサイトを信憑性について

筆者が実際に調べた体感では、口コミの内容は5割くらい当たってました。

特にゲーム業界だと、ブラックな労働環境がそのまま書かれていることが多い印象です。

おすすめの使い方は、Excelやスプレッドシートで口コミをまとめて、企業ごとに比較すること。

そうすると、見えにくかった違いがハッキリしてきますよ。

ただし、口コミ情報の投稿者が誰であるかはわからないため、投稿者の正体はわからないので、すべてを鵜呑みにしないこと。

高評価ばかりの企業は、サクラの可能性あり。

実際に筆者がいたブラック企業では、低評価が削除され、高評価レビューが増えてました。

「権利者の申し立てにより削除されています」の記載がある場合、削除済みのサインなので要注意です。

口コミサイトの弱点

口コミサイトは、「スタートアップ企業や中小企業の情報が少ないこと」が弱点です。

そのため、複数の口コミサイトに登録し、各サイトの情報を比較検討すると良いですね。

見るべきポイントは、給与・残業・有給の取りやすさなどの具体的な労働条件。

「ゲーム開発に1から携わることができて良かった」といった、抽象的なコメントはプラスに考えてはいけません。

そうしないと、真実を見抜けません。

ブラック企業を見抜く方法②:スムーズすぎる採用過程で判断

面接から内定までがあまりにも早い企業は、要注意!

もちろん「早く内定がもらえる=全部ヤバい企業」というわけではありませんが、あまりにもトントン拍子に話が進む場合はヤバイです。

こんな面接はちょっと怪しい↓

- 面接内容が業務と全く関係ない話ばかり

- 面接が1回だけで終了

- 「すごいですね!」「ぜひうちに来てください!」とやたら褒めてくる

- 面接官の態度が悪い or 常識がなさすぎる

- 具体的な仕事内容や待遇の説明がふわっとしてる

ブラック企業は、厳密な採用フィルターがないので、「とにかくすぐに働いてくれそうな人」を求めることが多いです。

そのため、採用までのスピードが異常に早い=「使い捨て要員」を探してる可能性も。

「なんか都合良く話が進みすぎてるな…?」と感じたら、一歩引いて考えるのも大切ですよ。

ブラック企業を見抜く方法③:給与が高すぎる求人を避ける

経験やスキルに対して「え、こんなにもらえるの?」というくらいの高給求人は、要注意。

ゲーム業界でも、年収1,000万近い求人を見かけることがあります。

ただ、こういった求人は「年俸制」+「残業無制限」のパターンが多いです。

年俸制は、年間の報酬が最初から決まっていて、いくら働いても追加の残業代は出ない仕組みです。

つまり、たくさん働いても給料は変わらない。

言い換えるなら、年収は高いけれど、身体を壊すリスクが高い。

また、「基本給+手当+賞与」などと書かれている求人も要注意。

この場合、基本給がやたら低く、手当で見た目の給与を高く見せてるパターンがあります。

基本給が低いと、賞与や残業代も比例して少なくなるので、実質の手取りはかなり少ないなんてことも…。

ブラック企業を見抜く方法④:面接官の態度からヒントを得る

面接官の態度からブラック企業の可能性を探ることができます。

たとえば、こんな態度が見られたら要注意。

- 何もリアクションをとらない。

- むすっとした態度。

- 横柄な態度。

- 急にキレる。

- 異様なほど上から目線で話す。

こういう面接官がいる会社は、入社後もそのノリで接してくる可能性が高いです。

つまり、働く環境としてはかなりしんどい。

実際、筆者の体験では「面接中に社長がタバコを吸い出した」なんて会社もありました。

案の定ブラックでしたけどね…。

また、現場の社員が同席するパターンでは、その人の表情にも注目です。

目が死んでたり、明らかに疲弊している様子だったりしたら、職場環境がキツすぎるサインかもしれません。

面接のわずかな空気感からでもヒントは拾えます。

「ちょっと違和感あるな」と感じたら、その直感を大事にしましょう。

ブラック企業を見抜く方法⑤:未経験・第二新卒可の求人はやばい

若手向けの求人って、ブラック率が高めです。

特に「未経験OK」「第二新卒歓迎」といった募集は注意が必要。

さらに、年中募集している企業は退職率が高い可能性があるので警戒しておきましょう。

なぜなら、若手がどんどん辞めていくため、「とにかく人手が欲しい!」という状態に陥ってる会社もあるんです。

ぶっちゃけ「未経験歓迎」「第二新卒OK」は、”誰でもいいから来てほしい”という意味になります。

中途採用でなかなか応募が来ないから、とりあえず間口を広げて人を集めているという感じですね。

なので、勢いだけでガンガン応募するのはNG。

ちゃんと見極めましょう。

とはいえ、全部がブラックというわけでもありません。

実際、筆者が昔働いていたホワイト企業でも、第二新卒歓迎の求人を出していました。

また、職歴が少しでもあれば、「未経験OK」ではなく、中途採用枠に挑戦するのもアリです。

条件を100%満たしていなくても、6〜7割くらい合っていれば採用されることもありますし、募集要項はあくまで目安。

迷ったら応募してみるのもアリですよ。

ブラック企業を見抜く方法⑥:定番ワードのある求人はやばい

求人票を見ていると、よく出てくる「聞こえは良いけど実はヤバい」ワードがあります。

- アットホーム=プライベート崩壊

- 風通しが良い=意見に遠慮がない

- 年間休日115日=休み少ない

- 夏季休暇なし=ハードワーク

- 社内チャット禁止・対面重視=監視えぐい

- 早期昇格=離職率高い

上記のようなワードがある求人は、要注意です。

企業の悪い文化をポジティブに言い換えているだけです。

上記が該当する企業は、リスクが高いので個人で応募するのは避けましょう。

ブラック企業を見抜く方法⑦:中小のパブリッシャーには要注意

中小のパブリッシャーには要注意。

中小規模のパブリッシャー企業は、トップダウンの経営スタイルが強めな傾向があります。

上からの意見が絶対で、自分の意見が通らず、しんどい思いをすることも。

また、外部とのつながりが少ない分、会社独自の文化が濃くなりやすく、ブラックな環境が生み出されます。

(飲み会強要・社員旅行強制、「何その文化やばすぎだろ!」みたいなの大量にあります…。)

さらに、売上=経営の命綱という点。

運営しているゲームの売上が落ち込めば、業務量は増えるし、最悪の場合、倒産のリスクもあります。

ブラック企業を見抜く方法⑧:ブラックを排除したエージェントを活用する

ゲーム会社を目指すなら、転職エージェントの登録は必須です。

理由はシンプルで、ゲーム業界に詳しい情報やアドバイスが手に入るから。

これだけで転職の成功率が大きく変わります。

ゲーム業界の転職者を多く担当するため、”人員の流出入”や”ブラック企業の情報”に詳しいですよね。

紹介する企業に基準を設けて、ブラック企業を排除しているエージェントもあります。

ただし、エージェントの質は担当者によってピンキリ。

「やる気ないな〜」って人や、無理に応募を勧めてくる人に当たることもしばしば。

だからこそ、おすすめは「複数の転職エージェントに登録すること」です。

まず、大手・特化型・ブラック排除に登録して、様子をみましょう。

自分に合っているか、使いながら判断すればOKです。

また、エージェントには他社も使ってることを伝えるのがコツ。

エージェントは、就職が決まって初めて報酬が発生する仕組みなので、「紹介が微妙なら他に頼るよ」と遠回しに伝えるだけで、対応が変わることもあります。

ただし、スキルや経歴に自信がない場合は、紹介が止まることもあるので注意!

本当に親身になって話を聞いてくれる担当に出会えるまで、複数登録して相性チェックしましょう。

「やたら強引だな」「なんか信用できないな」と感じる担当は、すぐに切り替えてOKです!

①UZUZ 新卒

大手を含む様々な優良企業を紹介してくれる転職支援サービス。ブラック企業を徹底排除。完全オーダーメイドで面接対策!

②キャリセン就活エージェント

利用後の内定獲得5.4倍の新卒向け就活支援サービス。これまでに6万人以上の学生が利用しています。Googleクチコミ★4.8。年間取引企業1,000社以上!

ブラック企業を避けてゲーム業界に入るならエージェントがおすすめ

行動しなきゃ機会損失

ゲーム業界に興味があるなら、迷わず一度応募してみるのをおすすめします。

「ブラックかも…」と不安になって、やりたいことにブレーキをかけるのは、正直もったいないです。

筆者自身、ゲーム業界で後悔した経験もありますが、一歩踏み出したことで、見える景色がガラッと変わりました。

やってみないと分からないことって、意外と多いです。

悩んで動けない時間こそ、最大の損失かも。

「でも実際どうなの?」と不安な方は、ブラック企業を排除しているエージェントに相談してみるのが安心です。

とはいえ、エージェント登録って正直めちゃくちゃ面倒なんですよね…。

そのストレスだけで手が止まってしまう気持ち、すごくわかります。

でも、そんな時こそちょっとだけ頑張ってみてください。

とりあえず登録だけでもしておけば、それだけで大きな一歩になりますよ。

①UZUZ 新卒

大手を含む様々な優良企業を紹介してくれる転職支援サービス。ブラック企業を徹底排除。完全オーダーメイドで面接対策!

②キャリセン就活エージェント

利用後の内定獲得5.4倍の新卒向け就活支援サービス。これまでに6万人以上の学生が利用しています。Googleクチコミ★4.8。年間取引企業1,000社以上!

本記事のまとめ|ゲーム会社を7年体験したけど、ブラックばかりじゃないです。興味があるなら行動しよう。

- ブラックと言える会社は、半数以下に減少している印象。

- 超ホワイト企業は10%ほど。

- 激務だったのは昔の話で、今は改善されてきている。

- 残業時間の平均も23~24時間程度。

- リリース前の繁忙期は、どの会社も忙しい。

- リモートワークも浸透している。

- 情報を得るならば転職エージェントと口コミサイトを活用する。

- ブラック企業は採用の過程、面接の内容で判断しよう。

ゲーム業界のホワイト化は、進んできています。

働き方改革の影響もありますし、スマホゲーム市場が成熟してきたことで、業界全体が洗練されてきた印象です。

売上が伸びない企業は自然と淘汰され、経営の安定した企業が残ってきてるんですよね。

業界の変化ってほんとに早いです。

だからこそ、SNSの噂話やネガティブなニュースに振り回されないようにしましょう。

「ゲーム会社=ブラック」というイメージが先行しがちですが、実態は企業によって全然違います。

気になる企業があるなら、口コミサイトやエージェントを活用して、自分の目でしっかり調べることが大切です。

重要なのは、自身で情報をしっかりと集め、その上で自分自身で判断することです。

もしゲーム開発の求人が難しそうなら、視野を広げて、ゲーム配信やグッズ制作などの関連業界もチェックしてみるとチャンスが広がりますよ。